Fast jeder Sommer führt meine Frau und mich an die Versilia, das ist ein wunderbarer Landstrich am Rande der Toskana mit langen Sandstränden, Bergen aus Marmor, sympathischen Bewohnern, gutem Essen, kurz: die perfekte Gegend, um nach einem arbeitsreichen Jahr zu entspannen. Man sollte im Urlaub ja abschalten, nicht überall Flow-Phänomene analysieren, sondern einfach den Tag genießen. Das wollte ich auch dieses Jahr – wie immer. Doch ich sollte diesmal Gelegenheit bekommen, über Flow nachzudenken, auf ganz unvermutete Weise.

Ende Juni saßen wir gerade in einem Restaurant direkt am Meer, und ich ließ mir einen ganz hervorragenden Fisch schmecken. Der Fisch hatte als Abdeckung und Appetitanreger fein geschnittene und fritierte Kartoffel-Juliennes – wenn Sie so wollen, eine edle Form von Pommes Frites, nur etwa 2 mm dick und kunstvoll zu einem Gitter verbunden. Diese waren dazu gedacht, in Ruhe gekaut und gegessen zu werden. Sie schmecken knusprig und bilden dadurch einen angenehmen Kontrast zu dem zarten Fisch. Ich passte einen Moment jedoch nicht auf, und eine dieser kleinen „Kartoffelnadeln“ wollte unzerkaut den Weg durch meinen Hals nehmen, setzte sich dort fest und entfaltete renitent stechende Eigenschaften. Dieses Objekt wollte weder vor noch zurück – es half nichts, ich musste mir jemanden suchen, der mich fachmännisch davon befreien würde.

Hilfreiche Menschen verwiesen mich an die Ärzte im „Ospedale della Versilia“ in Lido di Camaiore, und ich ließ mich mit einem Taxi zu der dortigen „Emergenza“ bringen, der Abteilung für Erste Hilfe.

Warteschlangen

Durch den Eingang zur Emergenza kam ich in eine Wartehalle und fand zwei Schalter vor mit der Aufschrift „Triage“, sowie einen kleinen Automaten, aus dem man sich eine Wartenummer ziehen konnte. Die beiden Schalter hatten je eine Leuchtanzeige über sich, auf der die Wartenden per Nummer aufgerufen wurden. Also bereits die ersten zwei Warteschlangen, noch bevor man überhaupt Bekanntschaft mit dem Ospedale gemacht haben konnte.

Glücklicherweise befand sich gegenüber eine Informationstheke. Eine sehr freundliche Verwaltungsangestellte sah so aus, als könnte sie mir erklären, wie das System hier in Italien funktioniert.

„Scusi – sono mai stato in un ospedale Italiano – mi può spiegare come funziona?“ (Entschuldigen Sie, ich bin noch nie in einem italienischen Krankenhaus gewesen, können Sie mir erklären, wie es funktioniert?)

„Certo! Per fortuna, parla Italiano!“ (Sicher! Zum Glück sprechen Sie Italienisch!) war die freundliche Antwort.

Die Dame füllte mit mir den üblichen Fragebogen aus. Wer man ist, wo man wohnt, was einem fehlt, usw. Sie sah mich etwas seltsam an – ich sah eigentlich gar nicht so krank aus und sollte trotzdem ein gefährliches Ding im Hals haben. Man konnte ihrer Stirn ansehen, dass sie zweifelte, mich richtig verstanden zu haben. Doch nach einer Weile waren diese Zweifel wohl ausgeräumt, das Formular war gefüllt, und sie begleitete mich zu den Triage-Schaltern.

Triage / Cost of Delay

Das Wort Triage stammt eigentlich aus den Feldlazaretten des Krieges. Weil viele Verwundete auf wenige Ärzte kamen, teilte man die Kranken in drei Gruppen ein: Manche würden sterben, ob man sie behandelte oder nicht. Andere würden überleben, ob man sie behandelte oder nicht. Die dritten würden überleben, wenn man sie behandelte, andernfalls wahrscheinlich sterben. Die dritte Gruppe war logischerweise die dringendste, um diese Kranken kümmerten sich die Ärzte zuerst. Die beiden anderen Gruppen mussten warten.

Nun, so dramatisch war es hier im Ospedale natürlich nicht, das Prinzip war jedoch dasselbe. Als meine Nummer aufgerufen wurde, fragte mich eine Schwester hinter dem Schalter nach meinen genauen Symptomen. Ich schilderte noch einmal die sperrige Situation. Sie fragte, ob ich gut atmen könne und holte ein Messgerät für die Sauerstoffsättigung im Blut. Als der Messwert unkritisch ausfiel, bekam ich ein Bändchen um das Handgelenk mit Name, Geschlecht und Kritikalitätsgruppe „codice verde“, also „Code Grün“.

Die Kritikalitätsstufen wurden mit Farbcodes abgebildet:

- Rot = sehr kritisch, muss sofort behandelt werden

- Gelb = instabil, muss schnell behandelt werden, um nicht in Gruppe Rot zu wechseln

- Grün = stabile Situation, kann warten

- Blau = nicht kritisch, wird nach allen anderen behandelt

- Weiß = nicht kritisch, sollte zum Hausarzt gehen

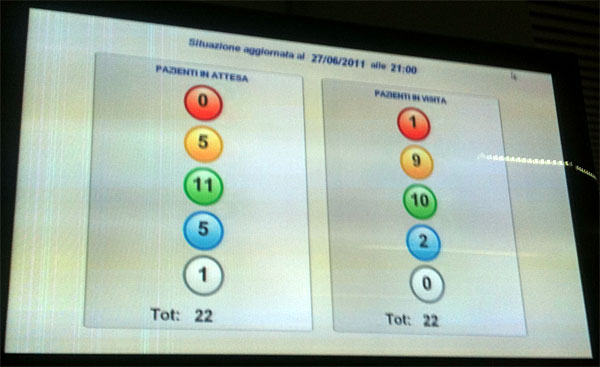

Nachdem sie mich eingestuft hatte, teilte mir die Schwester mit: „Es warten 21 Personen. Es kann geraume Zeit dauern, bis Sie dran kommen.“ Ihr Finger zeigte dabei auf einen Bildschirm, der immer die aktuelle Situation der Warteschlange und der Behandlungsräume anzeigte:

Jetzt konnte ich natürlich nicht mehr umhin, das Muster zu erkennen: Es war nichts anderes als eine Priorisierung nach Verzögerungskosten (cost of delay) wie in Kanban, so dass verschiedene Serviceklassen (classes of service) gebildet wurden. „Verzögerungskosten“ wäre hier natürlich eine sehr zynische Bezeichnung, denn es geht um das Wohl lebendiger Menschen. Man könnte vielleicht besser von „Verzögerungsfolgen“ sprechen – doch das Prinzip ist dasselbe. Derjenige, dem es schlecht geht, soll bevorzugt werden – nicht derjenige, der zuerst eintrifft.

Work in Progress

Das Triage-System war im Prinzip in Ordnung. Ich hatte jedoch während der langen Wartezeit Gelegenheit, mich über die Informationen auf dem Bildschirm zu wundern. Die linke Seite zeigte die Warteschlange, klassifiziert nach Dringlichkeit: 0 kritische, 4 instabile, 10 stabile, 6 unkritische und einer, der besser am nächsten Tag zum Hausarzt ginge. Die rechte Seite zeigte die Situation in den Behandlungsräumen: 3 kritische, 9 instabile, 9 stabile, 3 unkritische Patienten. Ein Schild über der Tür wies darauf hin, dass es dort zu den 4 Behandlungsräumen ging.

Ich fragte mich natürlich: Wie kann es sein, dass in 4 Räumen 24 Patienten gleichzeitig behandelt werden? Durch eine Tür konnte ich einen der Räume erkennen und sah dort Patienten, die tatsächlich behandelt wurden und andere, die wartend an der Wand lehnten. Leider bin ich in der Medizin-Domäne nicht kundig – naiv hätte ich nämlich vorgeschlagen, die 9 stabilen und die 3 unkritischen Patienten gar nicht erst in die Behandlungsräume zu rufen, sondern in der Wartehalle zu lassen. So wäre für die 12, die wirklich behandelt wurden, mehr Platz und mehr Ruhe vorhanden gewesen. Die „cycle time“, also die Zeit, die die Patienten in den Behandlungsräumen verbrachten, wäre ebenfalls kürzer gewesen. Das System betrachtete aber alle 24 Patienten als „in visita“ – was mein Lean-geschultes Hirn gleich in „work in progress“ übersetzte.

Inzwischen sah ich etwa alle Viertelstunde bis halbe Stunde Patienten aus der Tür zu den Behandlungsräumen kommen. Der Durchsatz an Patienten lag also zwischen zwei und vier pro Stunde – über die cycle time konnte man natürlich keine Aussage machen. Die 14 Personen, die vor mir noch warteten, würden also zwischen 3 1/2 und 7 Stunden brauchen – es war 20 Uhr, und ich konnte mich auf eine lange Nacht einstellen. Gegen 21 Uhr warf ich wieder einen Blick auf den Bildschirm. Die Situation war nicht besser: Ich gehörte ja inzwischen zur grünen Gruppe, also waren immer noch 15 Personen vor mir, sogar noch eine mehr als vorher!

Ich bekam Hunger und schlenderte hinüber zu den Sandwich-Automaten in der gegenüberliegenden Ecke der Wartehalle. Die Kartoffelnadel hatte sich irgendwo hinten in Richtung Nase versteckt, so dass ich zu dem Schluss kam, sie würde einem Sandwich, das ich zu vertilgen gedachte, nicht ins Gehege kommen (eine Entscheidung, die meine Frau später als gelinde gesagt „mutig“ bezeichnete). Das Sandwich schmeckte ganz gut, doch es fühlte sich etwas seltsam an. Die Kartoffelnadel war in Bewegung geraten – ich konnte sie jetzt eindeutig lokalisieren und mit etwas Glück sogar mit den Fingern erwischen und selbst entfernen.

Die Schwester vorne am Triage-Schalter, die vor Stunden meine Akte angelegt hatte, war erstaunt, mich so schnell wiederzusehen:

„Sie möchten wissen, wie viele Leute noch vor Ihnen warten, richtig?“

„Nein, ich möchte gehen, denn das Objekt des Anstoßes hat sich von selbst verflüchtigt.“

„Das müssen Sie mir aber schriftlich bestätigen, sonst darf ich Sie nicht gehen lassen.“

Sie druckte ein Formblatt und ergänzte es mit einem komplizierten italienischen Satz, der wohl so etwas bedeutete wie „Der Patient gibt an, dass die Ursache der Beschwerden inzwischen verschwunden ist“. Ich unterschrieb und war frei.

Inzwischen war es 22 Uhr, ich rief die Taxifahrerin an, die mich zum Ospedale gebracht hatte und sagte ihr, dass ich wieder ins Hotel fahren wollte. Ein Blick auf den Bildschirm bestätigte meine Hochrechnung von 20 Uhr: Es waren noch 9 wartende Patienten vor mir, also hatte die Schlange innerhalb von zwei Stunden um 6 Patienten abgenommen. Hatten sich manche vielleicht ähnlich verhalten wie ich? Ich würde es nicht wissen.

Batch Size

Die Taxifahrerin sammelte mich am Ausgang der Emergenza auf und freute sich, mich nach so kurzer Zeit schon wieder abholen zu können.

„Wieso kurze Zeit?“ fragte ich.

„Na, das waren doch nicht mal drei Stunden, oder? Sehr ungewöhnlich für dieses Ospedale. Ich habe schon Leute wie Sie abends um 7 hierher gebracht und am nächsten Morgen um 5 wieder abgeholt! Was ist denn inzwischen passiert?“

Ich erzählte ihr die Geschichte vom Sandwich, das mich gerettet hatte, und sie lachte:

„Meno male! Wissen Sie, früher gab es in dieser Gegend vier Krankenhäuser: eins in Pietrasanta, wo ich wohne. Dann noch eins in Seravezza, eins in Camaiore und eins in Viareggio. Alle vier wurden aufgegeben und ein großes Krankenhaus gebaut, das Ospedale Unico della Versilia. Dadurch ist es für uns schlechter geworden. Die Wege sind weiter, und wir finden, die haben zu wenig Ärzte dort – man muss so lange warten, vorher in den kleinen Krankenhäusern ging es viel schneller!“

Mein Lean-Gehirnteil meldete sich gleich wieder: Na klar, typischer Fall von zu großer Losgröße (batch size). Statt vier Krankenhäuser zu verwalten (was gut funktioniert hat) versucht man wahrscheinlich eine Kostensenkung, indem man ein großes baut und alles dort zentralisiert. Die Kapazitäten an Ärzten und teuren Geräten können so besser ausgenutzt werden. Große Losgrößen und höhere Ausnutzung der Kapazität ziehen jedoch automatisch längere Warteschlangen nach sich, die Gesetze von Little und von Allen/Cunneen sind auch hier wirksam, ob man will oder nicht.

Wahrscheinlich sind die Kosten pro behandeltem Patienten tatsächlich gesunken, vielleicht aber auch nicht einmal das. Auf jeden Fall ist der Erste-Hilfe-Service aus Sicht des Patienten schlechter geworden.

Flow

Ich stieg aus dem Taxi, bezahlte und verabschiedete mich von der Fahrerin. Die Fahrt war amüsant, sie war eine humorvolle Person, die über ihren Alltag lachen konnte.

Auf dem Weg ins Hotel ging mir noch der Verlauf des Abends durch den Kopf. Ich fragte mich: Was wäre, wenn Krankenhäuser auch nach Lean-Gesichtspunkten geführt würden? (Es gibt bestimmt welche, die das tun). Was wäre, wenn man versuchte, einen Flow-Zustand zu erreichen, in dem die Nachfrage gegen den Durchsatz ausbalanciert wäre? Würde dann jeder Patient möglichst schnell durchkommen, ohne das System von Ärzten, Schwestern, Räumen und Geräten zu sehr zu stressen? Ist das möglich? Würden die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, das verstehen und schätzen? Würden sie sich dafür einsetzen?

Wer weiß?

Kommentare